Ein spontaner Tagesausflug von Tbilisi nach Armenien: über die Grenze, zum Sewansee, ins Kloster Sewanawank und weiter nach Yerevan – viele Eindrücke an nur einem Tag.

Guten Morgen Tbilisi

Noch einmal umdrehen, dann klingelte der Wecker? What? Um acht Uhr? Ich bin auf meinen vielen Reisen nach Georgien noch nie so früh aufgestanden. Tbilisi erwacht sowieso nicht vor 10 Uhr, egal welcher Wochentag ist. Es war zwar nicht mehr Dunkel aber gefühlt war noch Nacht, als wir in Tbilisi ins Auto stiegen. Ein schneller Kaffee unterwegs, die Straßen leer, die Stadt noch im Schlaf – und wir schon auf dem Weg nach Armenien. Ein Tagestrip klingt im ersten Moment verrückt: morgens los, abends zurück, dazwischen ein anderes Land erkunden. Aber genau das hat den Reiz ausgemacht. Unser Ziel: der Sewansee und später Yerevan. Ein Tag, drei Welten – Georgien, Armenien und ein bisschen Aserbaidschan. Hä? Aserbaidschan?

Wir rollen früh am Morgen aus Tbilisi hinaus, Richtung Süden. Die Straßen sind fast leer. Eine feine Staubschicht liegt in der Luft. Rechts und links zieht die Landschaft vorbei – trocken, gelblich verbrannt, wie eine Halbwüste, die sich endlos auszudehnen scheint.

Hinter Marneuli beginnt eine Region, in der vor allem Menschen mit aserbaidschanischen Wurzeln leben. Ganze Dörfer sprechen hier Aserbaidschanisch, viele Familien leben vom Gemüseanbau und von der Viehzucht. Am Straßenrand reihen sich kleine Stände aneinander, bunt bestückt mit frischem Obst und Gemüse. Besonders die Tomaten, leuchtend rot und prall, gelten weit über die Region hinaus als etwas Besonderes.

Noch eine kleine Anekdote: Unterwegs fielen mir immer wieder große, bunte Schleifen auf, die an den Hoftoren befestigt waren. Ich hatte gehört, das sei vielleicht ein Zeichen für unverheiratete Töchter, die auf einen Bräutigam warten. Wie soll man(n) sich das vorstellen? Die Suchmaschine und die KI meines Vertrauens hat mich dann aufgeklärt, dass diese Schleifen eine andere Bedeutung haben: Sie stehen für Hochzeiten, die in der Familie gefeiert wurden. Oft bleiben sie noch lange hängen – als Symbol für Glück und Freude, das auch nach der Feier weiterleuchtet – manchmal für Jahre. Man sieht das teilweise auch an Grundstücken in südöstlichen Vororten von Tbilisi, wo auch viele Menschen mit aserbaidschanischen Wurzeln leben.

Grenzübertritt nach Armenien bei Bagratashen – Sadakhlo

Gegen 10 Uhr erreichten wir die Grenze. Mein Schwager fuhr über die Autospur, wir sind ausgestiegen. Ich merkte schnell, dass wir hier nicht im klassischen Touristenstrom standen. Statt Rucksäcken und Kameras sahen wir vor allem Menschen, die mit Taschen, Kartons oder Koffern beladen waren. Sie brachten Waren über die Grenze nach Armenien, für den Alltag, für den Markt oder für die Familie. Wir waren die einzigen Reisenden, die nicht zum Handeln oder Arbeiten unterwegs waren. Ein kleiner Lacher ergab sich am Grenzübergang wegen meines T-Shirts. Darauf stand in georgischer Schrift das Wort სიძე (Sidze) – was auf Deutsch so viel wie ‚Schwiegersohn‘ bedeutet. Die Grenzer entdeckten es sofort, grinsten und machten ein paar Scherze mit mir – sogar auf Deutsch. Auch drüben auf der armenischen Seite war die Passage sehr entspannt.

Kaum hatten wir die Grenze hinter uns gelassen, wartete schon der erste Stopp: ein kleiner Kreisverkehr, an dem sich die Versicherungsbüros aneinanderreihten. In Armenien ist eine Haftpflichtversicherung Pflicht, wenn man mit dem Auto unterwegs ist – und wie wir später in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle feststellen sollten, wird das auch überprüft. Der Abschluss selbst war allerdings ein kleines Abenteuer. Ohne Russisch wäre es kaum möglich gewesen, sich durch die Formulare zu kämpfen, und tatsächlich versuchte der eifrige Versicherungsagent, uns über den Tisch zu ziehen: Auf dem Papier stand eine andere Summe als das, was er kassiert hatte – ganze fünfzig Prozent mehr. Nach einer kurzen, aber bestimmten Beschwerde bekamen wir das zu viel gezahlte Geld zurück. Mit Versicherung in der Tasche und einem Schmunzeln im Gesicht ging es für uns endlich weiter – Richtung Sewansee.

Auf der Landstraße zum Sewansee

Die Landstraße M6 zog sich durch die Ausläufer des Kaukasus, vorbei an unzähligen Dörfern und kleinen Städten. Am Straßenrand reihten sich einfache Verkaufsstände mit Obst und Gemüse aneinander. Auffällig war, dass hier deutlich mehr alte Ladas unterwegs waren, während gleichzeitig überall Gastankstellen zu sehen waren – und sogar einige E-Ladestationen, an denen meist chinesische Autos hingen. In Georgien sieht man das 2025 noch eher selten. Die Orte und Märkte entlang der Strecke erinnerten mich an Georgien vor vielleicht zehn Jahren: ein bisschen rauer, einfacher, ursprünglicher. In fast jedem Dorf standen stille Zeugen der Vergangenheit. Kriegsdenkmäler, die an Gefallene und große Ereignisse erinnern. Und immer wieder sah man die Bushaltestellen mitten in der Landschaft, oft in der typischen brutalistischen Form der Sowjetzeit.

Hinter Dilidschan begann die Straße, sich in engen Serpentinen einen Berg hinaufzuschrauben. An fast jeder Kurve tauchten gleich aussehende kleine Verkaufsstände auf, die hier schlicht „Corn Kiosks“ heißen. Gegrillter Mais, in allen Variationen. Ich zählte bestimmt zehn, später las ich, dass es sogar fünfundzwanzig sein sollen. An diesem Vormittag wirkte das Angebot fast verwaist, und auf der Rückfahrt spät am Abend waren die Stände längst geschlossen.

Kaum hatten wir den Tunnel auf der Passhöhe hinter uns gelassen, öffnete sich plötzlich die Landschaft – und vor uns lag der Sewansee. Wie ein tiefblaues Meer, eingefasst von Bergen, die im Sonnenlicht fast golden schimmerten. Nach der langen Fahrt war das einer dieser Momente, in denen man einfach still wird und nur schaut – zumindest die, die bis dahin vom Geschaukel der Bergstraßen nicht eingedöst sind.

Sewansee und das Kloster Sewanawank

Unser erster Halt war das kleine Städtchen Sevan. Direkt neben dem Kloster Sevanawank führte uns der Hunger und der Duft von frisch gegrilltem Fleisch und Fisch in ein kleines Restaurant mit Blick auf den See. Der Tisch war schnell gedeckt: Fisch, gegrilltes Schwein und Huhn, dazu Gemüse, Pommes Frites und reichlich Lavash – das armenische dünne Fladenbrot. Zu trinken gab es Saft aus Kirschkompott und Sanddorn-Limonade – diese Kombination aus fruchtiger Süße und leicht herber Säure war einfach abgefahren.

Dann kam der kleine Kulturschock beim Bezahlen. In Georgien waren wir gewohnt, überall problemlos mit Karte zahlen zu können. In Armenien ist das 2025 selbst in Yerevan selten möglich – und außerhalb der Hauptstadt noch seltener. Also musste mein Schwager die 3 Kilometer zum nächsten Automaten fahren, bevor wir unsere Zeche begleichen konnten. Währenddessen blieb genug Zeit, um das bunte Treiben am Seeufer zu beobachten: Familien beim Baden, den Granatapfelsaftstand, der fruchtige Düfte in die Luft schickte, und Jetskis, die über den blauen See bretterten.

Der Sewansee ist der größte Süßwassersee des gesamten Kaukasus. Erst als wir die Stufen zum Kloster Sewanawank hinaufsteigen, merkt man, dass wir uns hier fast 2.000 Meter über dem Meer befinden. Ich hatte vorher nicht gewusst, dass der Sewansee, auf knapp 1.900 Metern gelegen, laut einem Deutschlandfunk-Artikel der zweitgrößte Gebirgssee der Welt ist. Die Landschaft ringsum ist karg, staubig und gebirgig – eine raue Schönheit, die den tiefblauen See umrahmt. Wälder muss man schon angestrengt suchen, die dominierenden Farben sind sandgelb und das Blau des Sees und des Himmels.

Die Halbinsel, auf der das Kloster steht, war früher eine Insel, die sogenannte Sewaninsel. Während der Sowjetzeit wurden großflächige Bewässerungsprojekte durchgeführt, wodurch der Wasserspiegel so stark sank, dass aus der Insel eine Halbinsel wurde. Wer einen Blick 2.000 Kilometer weiter nach Osten zum Aralsee wirft, erkennt Parallelen: Die waghalsigen sowjetischen Pläne zur Bewässerung ganzer Steppen führten hier wie dort zu drastischen Veränderungen der Landschaft bis hin zur Wüste. Größenwahn, der bis heute Folgen hat.

Heute ist der Sewansee ein beliebtes Naherholungsgebiet für die Armenier. Wir waren im August hier, und das Ufer war voller Leben: Familien, die schwammen, spielten oder einfach die Sonne genossen. Die Vielzahl der Besucher zeigte sich schon auf der Fahrt – entlang der Autobahn von Yerevan reihten sich zahlreiche Stände mit Schwimmreifen und Badespielzeug.

Aufstieg zum Kloster Sewanawank

Also hoch zum Kloster Sewanawank. Die Sonne knallt auf die Stufen hoch zum Kloster. Es geht ohne Schatten nach oben. Links und rechts kleine Verkaufsstände mit Getränken (Granatapfelsaft), Skulpturen (auch von Stalin, Lenin oder Karl Marx), handgemalten Bildern und: Glocken – eines dieser handgefertigten Glöckchen aus Sewan steht jetzt in meiner Küche.

Das Kloster selbst ist über tausend Jahre alt. Gegründet wurde es 874 von der Fürstin Mariam, Tochter des späteren Königs Aschot Bagratuni. Ursprünglich entstanden hier drei Kapellen, von denen heute noch zwei erhalten sind. Die Gebäude bestehen aus dem dunklen Basalt der Umgebung, der ihnen einen rauen, beinahe majestätischen Charakter verleiht. Das soll im Sonnenuntergang besonders toll aussehen – da waren wir aber schon in Yerevan. Vielleicht eine Idee fürs nächste Mal.

Die Insellage machte Sewanawank einst schwer erreichbar und bot Schutz vor Eroberern, dennoch blieb das Kloster wie so viele Orte im Kaukasus nicht verschont: Zahlreiche Feldzüge, vor allem durch die Osmanen im 16. Jahrhundert, führten zu Zerstörungen und späteren Rekonstruktionen. Heute beherbergt das Kloster am Ende der Halbinsel noch ein Priesterseminar der Armenisch-Apostolischen Kirche. Über die Jahrhunderte pilgerten Gläubige aus allen Ecken Armeniens hierher. Vom oberen Plateau eröffnet sich ein atemberaubender Blick auf den tiefblauen Sewansee, der die historische Bedeutung und die natürliche Schönheit des Ortes auf eindrucksvolle Weise miteinander verbindet.

Auf nach Yerevan

Danach ging es zurück ins heiße Auto und weiter in Richtung Hauptstadt. Etwas mehr als eine Stunde fuhren wir nach Südwesten, vorbei an einer Bergbaulandschaft. Der Rohstoffsektor spielt für Armenien eine enorm wichtige Rolle – Gold, Kupfer und Molybdän werden hier großflächig abgebaut. Links und rechts der Autobahn reihen sich aktive und stillgelegte Bergwerke aneinander. Die Eingriffe in die Natur sind unübersehbar, doch für die wirtschaftliche Lage des Landes unverzichtbar. Die Energiewende und der hohe Goldpreis sorgen zusätzlich für Nachfrage und zogen Investoren ins Land.

Die Autobahn selbst blieb fast leer. Hin und wieder tuckerte ein alter Lada oder ein sowjetischer Lastwagen vorbei, dazwischen drängelten teure SUVs deutscher Premiumhersteller. Sandgelb blieb die Farbe, die die trockene Spätsommer-Landschaft dominierte.

Irgendwann wurde die Luft staubiger, und am Horizont zeichneten sich die Umrisse Yerevans ab. Die Autobahn schraubte sich durch ein enges Tal hinab ins Stadtzentrum. Am Straßenrand tauchten bizarre Hotels auf, sogar der Zoo der Stadt zwängt sich hier zwischen Felsen und Fahrbahn.

Und dann die erste Überraschung in Yerevan: Es schien, als gäbe es mehr Autos als Parkplätze. Selbst Ausfahrten der Autobahn waren Stoßstange an Stoßstange zugeparkt. Irgendwie gelang es uns trotzdem, in der Nähe des Nationaltheaters einen Platz für unser Auto zu finden. Von hier aus machten wir uns zu Fuß auf, die Innenstadt zu erkunden.

Erkundung der Hauptstadt zu Fuß

Wir liefen die Mesrop Mashtots Avenue hinunter, eine breite Allee, die von großen Bäumen beschattet wurde. Früher hatte sie noch den Namen Lenin Avenue getragen. Unser Ziel war der Platz der Republik. Die Stadt war warm, staubig, und in der Luft lag ein Hauch von Kaffee – überall gab es kleine Kaffeestände, fast in jedem zweiten Haus. Ansonsten fehlte Yerevan dieser typische Eigengeruch, den ich aus anderen Städten kannte. Tbilisi riecht für mich immer ein bisschen nach trockenem Staub, Gummi und Abgas, Belgrad übrigens auch.

Die Architektur Yerevans wirkt auf mich wie eine Mischung aus sowjetischem Brutalismus und moderner Bauweise – etwas weniger geschmackvoll als in Tbilisi. Und dann diese Kontraste: Viele junge Frauen mit auffallend aufgespritzten Lippen, dazu junge Männer in PS-starken Luxusautos. Ich hatte in meinem Leben noch nie so viele Maybachs an einem Ort gesehen – dazu Bentleys, Rolls Royce und andere Wagen, die man sonst eher in Monaco vermuten würde. Je später der Tag, desto mehr davon tauchten auf den Straßen auf. Ein krasser Gegensatz zu den Ladas, Marschrutkas und Trolleybussen, die sonst auf den Straßen so unterwegs waren.

Es war ein heißer Tag, zum Glück gab es überall in der Stadt zahlreiche Trinkwasserbrunnen, an denen wir unsere Flaschen auffüllen konnten. Viele Menschen waren unterwegs – zum Bummeln, Shoppen, auf einem kleinen Familienausflug oder um alltägliche Dinge zu erledigen. In den Parks saßen Leute im Schatten und suchten Abkühlung. Über eine Million Menschen leben in Yerevan, und die Stadt wirkte lebendig und dicht gefüllt. Graffiti an den Häuserwänden, ein Kaffeebecher in der einen Hand, meine Kamera in der anderen – es war ein cooler Nachmittagsspaziergang, genau die Art von Stadtleben, die ich mag.

Platz der Republik

Während sich die Autos durch den dichten Verkehr quälten, liefen wir zum Platz der Republik. Der Platz ist eingefasst vom Armenischen Historischen Museum und vom Regierungsgebäude Nr. 1, dem Sitz der Regierung Armeniens. Davor sprudelt ein riesiger Springbrunnen mit Wasserspielen, die Abends viele Menschen herlocken – merken fürs nächste Mal. Bis 1991 hatte hier noch eine große Lenin-Statue gestanden, die dem Platz seinen damaligen Namen gab. Heute dominiert die Weite und die Hitze – Schatten war kaum zu finden. Wir setzten uns in die Nachmittagssonne und ließen das Ganze einfach auf uns wirken.

Vernissage Market

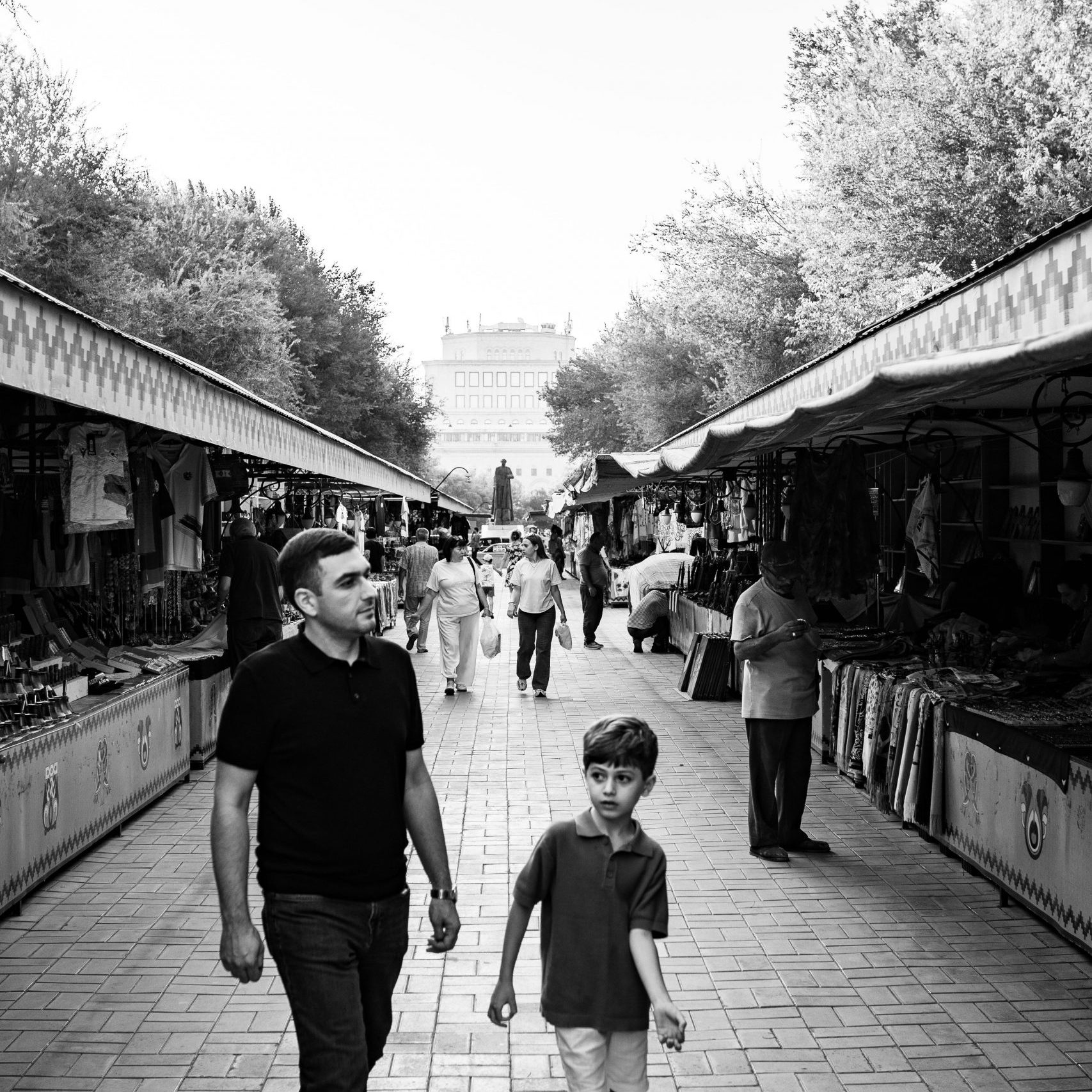

Weiter ging es zum Vernissage Market, einem großen Markt unter freiem Himmel, der sich fast 350 Meter entlang einer Straße erstreckte. Wir schlenderten an unzähligen Ständen vorbei: Souvenirs, Backgammon- und Schachspiele, Schmuck, Holzschnitzereien, Musikinstrumente, Tischdecken. Ein kunterbuntes Angebot, das zwischen Handwerk und Kitsch pendelte. Es war relativ wenig los, ein paar Touristen, mehr Verkäufer als Käufer.

Northern Avenue

So langsam meldete sich der Hunger. Wir liefen über die Northern Avenue zurück Richtung Nationaltheater. Die breite Fußgängerzone ist erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion entstanden und 2007 eröffnet worden. Hier war richtig viel los: Touristen, Einheimische, Straßenkünstler, dazu Luxusgeschäfte und Restaurants Seite an Seite. Es ging eindeutig ums Sehen und Gesehenwerden. Ein großer Trinkwasserbrunnen zog die Passanten an.

In der Nähe des Opernhauses fanden wir schließlich ein Open-Air-Restaurant für ein entspanntes Abendessen. Von dort aus hatten wir einen tollen Blick auf das Treiben in den Straßen, während langsam die Nacht über die Stadt hereinbrach. Der Verkehr nahm noch einmal zu, die Zahl der Luxusautos wurde größer – fast wie ein abendliches Schaulaufen auf vier Rädern. Ein kühles Dilijan-Bier war genau das Richtige nach so einem heißen Tag. Beim Bezahlen wiederholte sich das Erlebnis vom Mittag: Kartenzahlung war nicht möglich, also ging es erneut zum nächsten Geldautomaten. Wer nach Armenien reist, sollte unbedingt Bargeld dabeihaben.

Zum Abschluss des Tages machten wir noch einen kurzen Stopp im Supermarkt, um ein paar lokale Süßigkeiten als Mitbringsel einzupacken. Dann setzten wir uns ins Auto und machten uns auf den Rückweg nach Georgien.

Zurück nach Georgien auf Umwegen

Die Straßen stadtauswärts wurden leerer, und spätestens, als wir das Getümmel der Hauptstadt hinter uns gelassen hatten, waren wir fast alleine unterwegs. Die Scheinwerfer fraßen sich durch die Dunkelheit, nur ein paar Lastwagen teilten sich noch mit uns den Weg zur Grenze.

Dann plötzlich Blaulicht im Rückspiegel – Polizeikontrolle. Einen Moment lang herrschte Unsicherheit im Auto. Hatten wir etwas falsch gemacht? Waren wir zu schnell gefahren? Abwarten.

Die Beamten kontrollierten unsere Pässe – und die Haftpflichtversicherung – Aha. Der Stress am Vormittag hatte sich gelohnt, es lohnt sich, eine dabei zu haben.

Und wie es nach einem langen Tag so ist, man hört Musik und quatscht und und merkt nicht, dass man falsch abbiegt. Die Straße wurde immer schlechter und kurviger – so hatte das doch vorher nicht ausgesehen? Schließlich standen wir am Grenzübergang Gogavan–Guguti. Hier verirren sich offenbar kaum Touristen hin. Alles dauerte länger und war für die Grenzbeamten offenbar ungewohnt. Der armenische Grenzbeamte ließ sich von einem Kollegen assistieren, um unsere Pässe zu kontrollieren – etwas, das wohl nicht jeden Tag vorkam. Auch auf der georgischen Seite hieß es warten. 20 Minuten standen wir vor einer Schranke, kurz vor Mitternacht, niemand schien es eilig zu haben.

Doch dann, eine Viertelstunde später – inklusive einiger Scherze über mein T-Shirt – waren wir wieder in Georgien. Fünf Minuten hinter der Grenze endete der Asphalt abrupt. Eine Schotterstraße schlängelte sich über 13 Kilometer voller Kurven und Serpentinen, erst in den nächsten Ortschaften wurde es besser. Wir passierten noch Bolnissi, das frühere Katharinenfeld, eine deutsche Siedlung aus dem 19. Jahrhundert, gegründet von Auswanderern aus Baden-Württemberg. Ein Kuriosum, das ich mir für eine weitere Reise aufhebe.

Es war fast zwei Uhr nachts, als wir schließlich wieder in Tbilisi ankamen. Müde, aber glücklich. Armenien an einem Tag – ein wilder Ritt voller Eindrücke, kleiner Überraschungen und großer Bilder. Nachahmung empfehlenswert!